专利权人网络分析案例研究-以中国科学院为例

专利权人网络分析案例研究-以中国科学院为例

本案例研究依托于Derwent Innovations IndexSM数据库中记录的中国科学院的发明专利数据,研究时间跨度为1985年至2009年。研究内容分为两个主要层面:

中国科学院的Ego合作网络:在这一部分,中国科学院被视为一个单独的节点,研究对象是其与国内外的专利权人(包括大学、公司企业、科研院所等,这里称为“合作者”)之间的合作网络。

院属研究所的Global合作网络:此部分将中国科学院下属的各研究所视为独立的节点,探究它们之间以及它们与国内外专利权人的全局合作网络。

通过这两个层面的分析,研究不仅揭示了中国科学院在科技创新领域与国内外众多合作伙伴间的关系和合作模式,还对各年度的网络结构进行了纵向比较,以探索合作模式随时间的变化情况。这种研究有助于深入理解中国科学院在全球科技创新网络中的角色和影响力。

中科院专利权人ego合作网络

中科院Ego合作网络以整个中国科学院作为一个节点,研究其与院外专利权人之间的合作网络及演进情况。

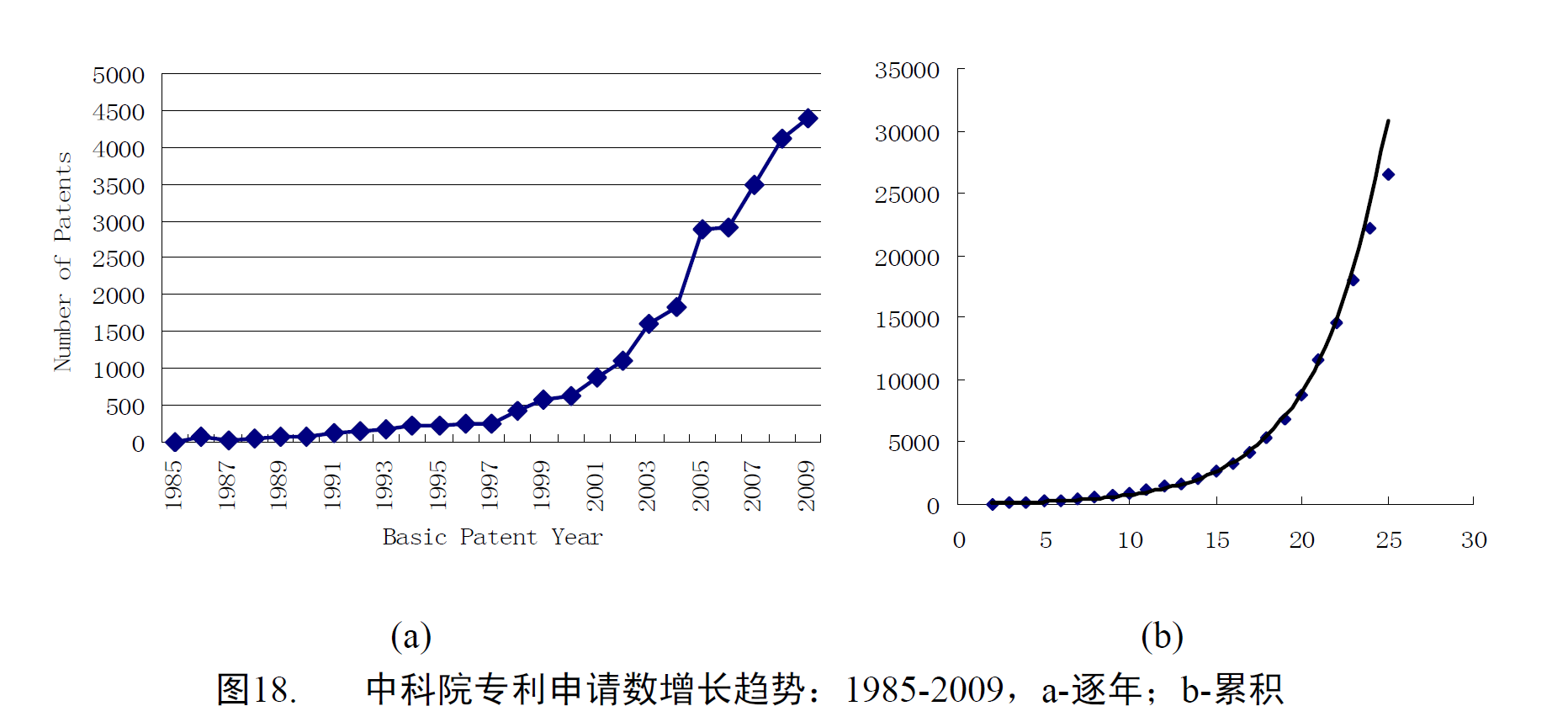

中科院发明专利申请数量增长趋势

从1985年到2009年,中国科学院的发明专利申请数量总体上表现为逐年增长。在这25年间,年均增长率为23%。

1985年到1997年期间,发明专利申请的年均增长率为17%。

1998年以后,年均增长率显著增至28%。

1998年以后中科院发明专利数量迅速增长的原因可能有三个:

- 专利申请意识提升:近年来国内对专利申请的重视度逐渐提高。

- 国际竞争:国外机构在中国进行专利布局,增加了竞争压力。

- 政策推动:1998年中国科学院实施的知识创新工程显著提升了其创新能力与科研产出。

图片显示了中科院逐年累积的发明专利数量,采用非线性回归得到其累积增长曲线的方程为:

其中t为年份偏移量,以1985年为基准(但1985年数据不包含在内因为当年无专利公开),r²=0.9942表明模型拟合度很高。

r² 值,也称为决定系数,是一种统计量,用于衡量回归模型中自变量的变化解释了因变量变化的百分比。在回归分析中,r²是非常重要的性能指标,因为它提供了模型拟合好坏的直观度量。

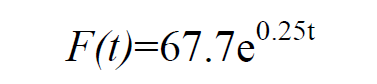

合作者的增长

在研究中,合作者数量的统计考虑了其可能在首次出现后的年份再次出现的情况,但在计算累积数量时,每个合作者仅被计算一次。这种方法确保了数据在统计时的独立性。

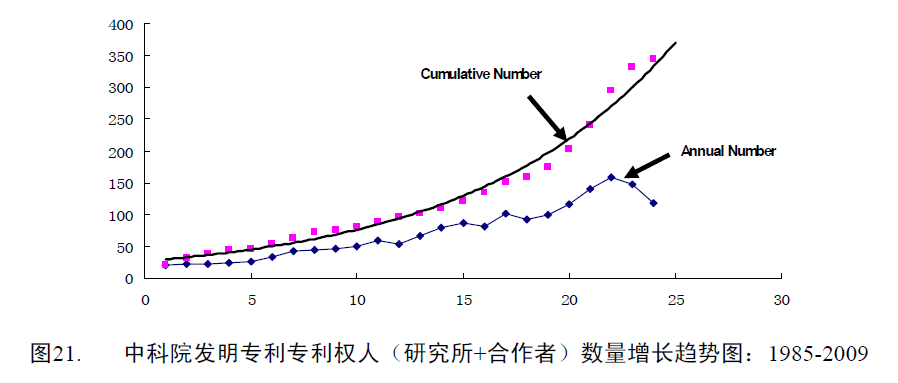

图片演示了1985至2009年中科院专利合作者的年度数量(annual)及逐年累积(cumulative)数量的变化情况,利用非线性回归得到合作者累积增长曲线的方程为:

其中C(t) 表示从1985年至2009年间的逐年累积数量,t 从2开始计数,代表1986年。该模型的r²值为0.9718,显示了模型与实际数据之间非常高的拟合度。

这个曲线展示了发明专利合作者数量的指数型累积增长,这表明合作者的数量随时间显著增加,显示出中国科学院在扩大合作网络方面的持续努力和成效。

研究中发现,这两年的合作者数量出现不规律的减少,并偏离了预期的指数增长曲线。分析认为,这种偏离可能是由于一些潜在的合作者实际上并未直接参与专利研发,而是作为专利技术的权利受让人。由于专利权转移主要发生在专利公开与授权之间或授权后的初期,而在2008年和2009年中,由于一些发明专利尚未授权,相关的权利受让人还未正式记录为合作者,因此造成了合作者数量的减少。

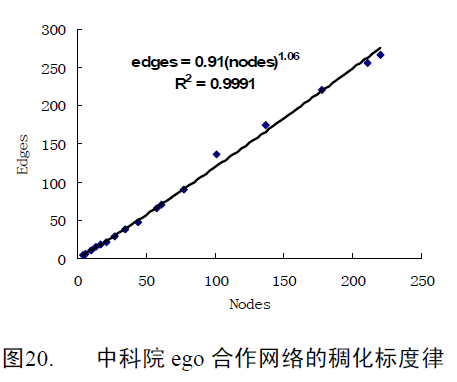

合作网络的稠化与增长

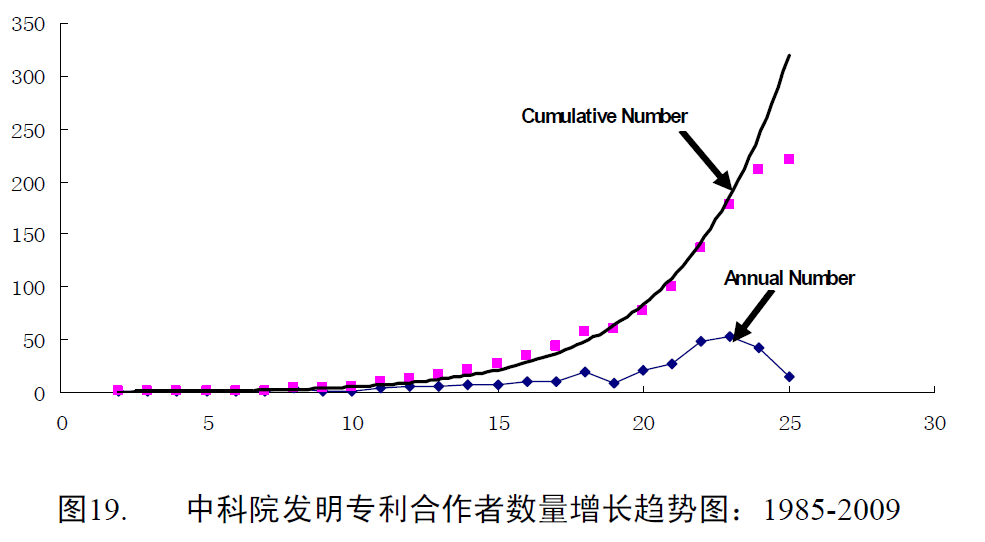

根据Bettencourt, Kaiser, 和 Kaur的研究,随着学科领域的发展,其研发合作网络会变得更稠密,即平均每个节点(通常是作者或研究者)拥有的连接数会逐渐增加。这种现象可以用简单的标度律来描述:

其中 A 和 α 是常数,且标度指数 α 大于1,意味着边的增长速度超过节点的增长速度。

该网络的标度指数 α 为1.06,虽然超过1,但相对较低,表明网络的稠密化过程较为缓慢。这意味着尽管合作者的数量在增加,但新增的合作关系并没有以预期的更快速度增长。

网络直径

在ego合作网络中,中科院位于网络的中央并且与所有合作者都存在直接连接关系,网络没有孤立点,所以网络的直径(指任意两节点间的最长距离边数)始终为2。

中科院专利权人global合作网络

中科院自1949年创建以来,历经60年的发展,许多研究所发生过改名、重组或新建等情况,目前已拥有120余家研究所,本报告为了分析研究所合作网络的演进情况,特对改名、重组的情况统一根据目前名称进行清洗,最终获得125个研究所。

研究所与合作者的增长

图21展示了中科院发明专利全球合作网络中专利权人(包括院属研究所和外部合作者)数量的增长趋势。这一趋势与上面图19中所展示的中科院ego合作网络中合作者数量的增长特征大体一致,表明中科院在全球范围内的合作网络也呈现出稳定的增长模式。

利用非线性回归得到专利权人累积增长曲线的模型方程为 C(t)=26.47e^0.11t,其中 C(t) 代表从1985年到2009年间的专利权人逐年累积数量。

模型的 值为0.9803,表明模型非常好地拟合了实际数据,说明累积数量的变化趋势与模型预测的指数增长非常吻合。

global合作网络中的专利权人数增长曲线相对于ego合作网络中合作者的增长曲线显得更为平缓。这表明在global网络中,专利权人数量的增加速度较慢。

通过分析院属研究所的数量增长,院属研究所逐年累积数量增长曲线是非线性的对数增长曲线,方程为:

C(t)=40.115ln(t)−20.035

模型的 r ²值为0.9479,表明模型相对准确地描述了研究所数量的变化趋势。

1986年,只有20家中科院研究所有专利申请记录,这些是最早参与专利申请的研究所。

到1991年,有专利产出的研究所数量增加到53家。但1992年以后,增长速度放缓,显示出随着时间推移,新增具有专利产出的研究所的数量增长趋于稳定。

新建研究所对院属研究所数量的增长有显著影响,尤其在2007至2009年间,新建的研究所如深圳先进技术研究院和苏州纳米技术与纳米仿生研究所等推动了研究所数量的增加。

长远来看,研究所数量的增长将主要依赖于新建研究所,因为已经存在的研究所数量已接近饱和。

如果global合作网络想要维持专利权人数量的累积增长仍呈现指数增长态势,那么将需要不断增加新的合作者。随着现有研究所的专利产出接近饱和,新的增长动力需要通过拓展合作伙伴网络来实现。

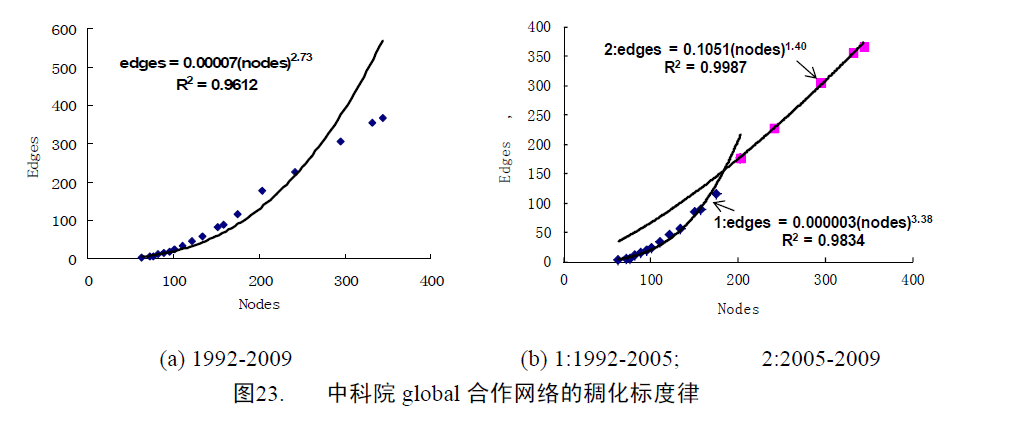

Global合作网络的稠化与增长

图23(a)显示Global合作网络的标度指数 α=2.73,这意味着随着研究所和合作者数量的增加,专利权人之间的合作行为增长速度非常快。这个较高的标度指数表明,专利权人之间的合作关系增加的速度远超过研究所数量的增长速度。相比之下,ego合作网络的标度指数为 α=1.06,显示出研究所与合作者之间的合作增长速度相对较慢。

标度指数的时间分段分析揭示了2005年为一个重要拐点。从1992年到2005年的标度指数 α=3.38,显示出非常快的合作网络稠密化速度;而从2005年到2009年的标度指数降低至α=1.40,表明合作网络的稠密化速度明显减缓。

Leskovec 等人(2005)的研究指出,随着网络的增长,其网络直径倾向于降低,意味着网络成员之间的联系更为紧密。

Bettencourt 等人(2009)发现,在科技领域的合作网络中,网络直径在初期会快速增长,但最终会稳定在一个相对固定的范围内(大约12-14)。

与上述研究结果相比,中科院的global发明专利合作网络显示出一种不同的模式。从1994年的网络直径为1开始,直径逐年增加,到2009年达到了16。迄今尚没有明显迹象表明直径是否会继续增长或保持在现有水平维持不动,或逐渐降低。

网络直径的持续增长没有显示出任何明显的趋势表明其将会停止增长或开始减少。这导致了对网络未来发展方向的不确定性。基于网络直径保持稳定或减少可能代表网络的转型这一理论假设,目前尚难以确定中科院的global发明专利合作网络将何时经历这种转型。

中科院global合作网络的特征

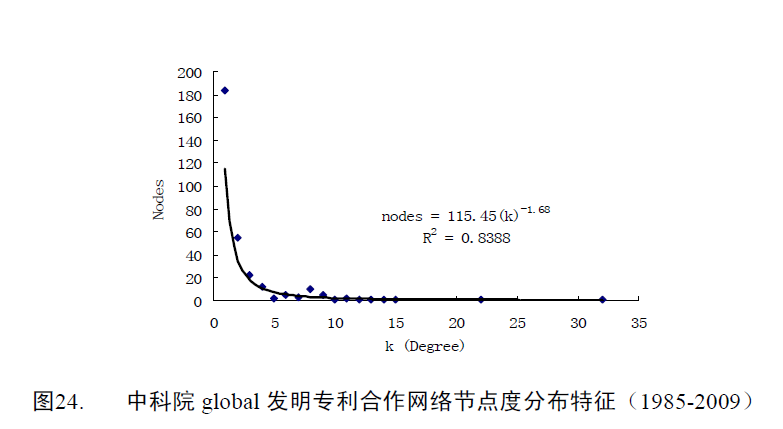

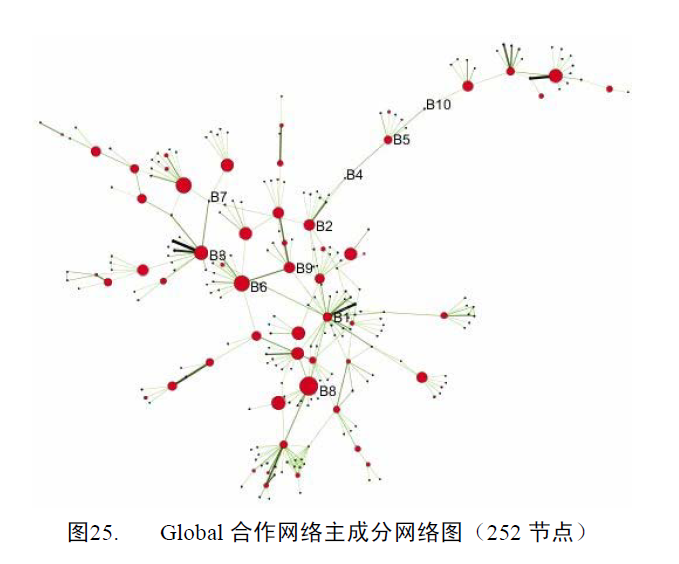

历经25年的发展,中科院有越来越多的研究所与其他研究所或合作者建立了合作关系,截止2009年,总计有125家研究所拥有发明专利申请,总计有219个合作者。这344个专利权人构建了最终现有的中科院发明专利global合作网络,其中包括一个主成分保护252个节点,2个包含6个节点的弱成分,2个包含4个节点的弱成分,7个包含3个节点的弱成分,7个包含2个节点的弱成分,以及37个孤立节点(均是研究所)。数据表明中科院有30%的研究所虽然申请了专利,但在专利活动中与院内其他研究所及院外研究机构均无合作关系。。最终合作网络节点与度数分布满足幂律分布特征。

图25显示了global合作网络的最大的主成分,包含252个节点,其中60个(占125个研究所数量的48%)是院属研究所,192个为院外合作者。通过计算网络的中间度(betweenness),在网络中标注了中间度最大的10个节点B1-B10,其中有三个节点为院外合作者,它们分别是B4、B7和B10,其他7个则是专利产出数量也位居前列的院属研究所。这些高中间度的节点对网络的演化起到了重要的调控作用,特别是院外的3家合作者对中科院院发明专利合作网络的贡献度不容忽视。